設(shè)計扶貧“在地在場在線”

作者:季鐵(湖南大學(xué)藝術(shù)學(xué)院院長、教授)

非遺文化多元活化

花瑤是瑤族極為獨特的一個分支,湖南省隆回縣虎形山瑤族鄉(xiāng)是他們的傳統(tǒng)聚居地。這里平均海拔達1320米,雪峰山的天然屏障環(huán)繞,孕育了豐富的物產(chǎn)資源及獨特的民族文化,尤其以一批具有千年傳承歷史的國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)為代表,如花瑤挑花、嗚哇山歌、灘頭年畫等,是名副其實的“花瑤文化活態(tài)博物館”。2014年,在教育部和學(xué)校支持下,湖南大學(xué)設(shè)計藝術(shù)學(xué)院啟動了針對隆回花瑤地區(qū)的文創(chuàng)公益精準扶貧行動,成立了“花瑤花”專題項目組和工作室,并制定了創(chuàng)新商業(yè)模式、創(chuàng)新文化傳播模式、創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式3個創(chuàng)新目標及3年的行動計劃。

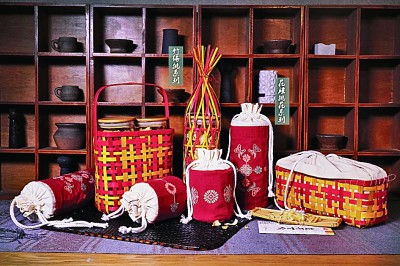

花瑤挑花工藝設(shè)計制作的虎久霧語茶包裝

花瑤人因其服飾色彩鮮艷、造型獨特,特別是女性筒裙上裝飾有工藝精湛、圖案精美的挑花而得名,民風(fēng)淳樸,民俗奇特。花瑤挑花是國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn),但這一古老手藝的傳承也瀕臨危機。

通過多次調(diào)研,項目組選擇了隆回縣白水洞村作為長期駐扎的基地,將花瑤挑花作為設(shè)計開發(fā)的重點。基地常駐成員主要由湖南大學(xué)設(shè)計藝術(shù)學(xué)院的師生組成。與此同時,學(xué)院也先后邀請了7個國家的110位設(shè)計師,組建“花瑤花”文創(chuàng)團隊,在白水洞村建立設(shè)計工作坊,構(gòu)建了一個貫穿“內(nèi)容研究-文創(chuàng)設(shè)計-生產(chǎn)銷售-文化傳播-品牌建設(shè)”的開放式文創(chuàng)公益設(shè)計平臺,在保護“核心技藝”和花瑤繡娘創(chuàng)造力的前提下,對花瑤挑花進行生產(chǎn)性保護。利用象牙塔內(nèi)的設(shè)計知識,制定了面向貧困人口的設(shè)計創(chuàng)新、培訓(xùn)賦能、訂單生產(chǎn)的文創(chuàng)扶貧模式,打破手工藝和工業(yè)生產(chǎn)的壁壘,挖掘非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的經(jīng)濟價值,進而促進就業(yè),幫扶本地村民。同時還啟動非遺版權(quán)合作計劃,與花瑤挑花非遺傳承人奉堂妹等簽訂版權(quán)協(xié)議,付費使用織娘的圖案,讓藝術(shù)家安心創(chuàng)作,讓傳承創(chuàng)新多元化。

隨著項目的推進與深入,我們逐漸與當?shù)鼐用瘛⒄⑵髽I(yè)在不同層面上展開了協(xié)同設(shè)計。通過企業(yè)產(chǎn)品定制化合作,美克美家、嘉寶櫥柜、新世紀陶瓷、夢潔家紡、莎麗襪業(yè)等企業(yè)與我們聯(lián)合開發(fā)挑花元素圍巾、圍裙、棉襪、文具等文創(chuàng)產(chǎn)品80余款。“花瑤花”的文化創(chuàng)意設(shè)計作品受邀參加米蘭世博會、巴黎國際博覽會、米蘭國際手工藝博覽會、中國設(shè)計大展等國際展覽與活動,受到廣泛的關(guān)注與好評。

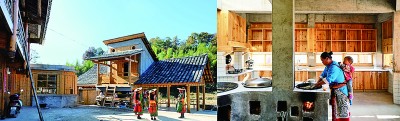

針對花瑤地區(qū)的人居環(huán)境改造

花瑤挑花的技藝通常由當?shù)嘏詡鞒校捎诩妓囘^于精微,易學(xué)難精,傳統(tǒng)的技藝傳承方式往往讓孩子們很難獲得成就感,從而難以為繼。因此,在線下,項目組將花瑤挑花的自由圖形創(chuàng)造與模塊化積木拼接相結(jié)合,創(chuàng)造了益智積木《挑花動物園》,經(jīng)緯線間精細微妙的針法和圖形被放大到積木上,可以自由造型和拼接的積木又拓展了孩子們的想象力。這些產(chǎn)品寓教于樂,成為了鄉(xiāng)村美育教學(xué)的有效輔助工具。孩子們在玩耍中對本土民族文化的認同感和自豪感都大大提升。除此之外,項目組還設(shè)計了基于花瑤文化傳承的趣味桌游《瑤趣》、互動益智圖書《花瑤歷險記》,以及兒童安全教育桌游《放學(xué)了》等多款鄉(xiāng)村兒童教育產(chǎn)品,期待通過教育游戲的方式探索出新的非遺手工藝的學(xué)習(xí)方法,平衡非遺手工藝學(xué)習(xí)的功用價值和手工藝品牌的市場流通價值。鄉(xiāng)村兒童美育作品入選2019年迪拜全球畢業(yè)設(shè)計展。

孵化特色民族文化品牌

虎形山一帶終年霧氣彌漫,藏在大山深處的近2000畝天然野生有機茶園,盛產(chǎn)一種別具風(fēng)味的富硒茶。但當?shù)氐霓r(nóng)產(chǎn)品合作社由于生產(chǎn)技術(shù)落后、品牌意識不強、宣傳渠道欠缺等因素,一直處于產(chǎn)業(yè)鏈末端。2017年,項目組指導(dǎo)合作社注冊成立湖南虎久霧語茶葉有限公司,從生產(chǎn)加工、產(chǎn)品設(shè)計、品牌建設(shè)、營銷管理等全鏈路產(chǎn)業(yè)化建設(shè)上進行幫助,逐漸走出了一條“公司+合作社+基地+農(nóng)戶”的創(chuàng)新模式。

我們給茶命名為“虎久霧語”,寓意“虎形山的歷史,長長久久;山霧里的故事,茶來訴語”,希望虎形山的茶長長久久生長下去,能夠幫助這里的村民脫貧致富。自品牌“虎久霧語”創(chuàng)建后,每年帶動1000余名建檔立卡貧困人口增收,從一個不到30平方米的小作坊,一躍成為能夠?qū)崿F(xiàn)三年產(chǎn)值達500萬元、五年產(chǎn)值達1000萬元的特色茶廠。

結(jié)合“虎久霧語”的產(chǎn)品包裝需求,設(shè)計師選擇當?shù)貍鹘y(tǒng)手工藝竹編,結(jié)合花瑤服飾中代表性的“紅、黃”兩色,以及純手工織造的挑花布袋打造而成的農(nóng)產(chǎn)品包裝系列,具有強烈的視覺特征和民族屬性,提高了產(chǎn)品的附加值。此外,依托設(shè)計學(xué)科優(yōu)勢,還基于全彩織錦提花技術(shù)設(shè)計了茶葉系列包裝,由設(shè)計師獲得紋樣授權(quán)進行應(yīng)用,與行業(yè)領(lǐng)先的浙江海鹽偉成公司共同完成,并孵化“織顏紡頌”新品牌。

《湖南大學(xué)上瑤山》系列文創(chuàng)產(chǎn)品

在這個過程中,學(xué)院還成功立項了國家重點研發(fā)課題《中國設(shè)計風(fēng)格的經(jīng)典文化元素及原型數(shù)據(jù)庫研發(fā)》和國家社科藝術(shù)學(xué)重點項目《全球化、智能化引領(lǐng)的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)創(chuàng)新生態(tài)體系建構(gòu)研究》,打造服務(wù)地域文化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的數(shù)字文化創(chuàng)新生態(tài),也讓學(xué)生在田野的歷練中堅定理想信念,在文化傳習(xí)中加強知識修養(yǎng),在與群眾交往中厚植大地情懷,以身體力行的方式將實踐成果寫在大地上、寫在老百姓的笑容里,培養(yǎng)擁有中國文化底蘊、藝術(shù)素養(yǎng)和國際視野的設(shè)計創(chuàng)新人才。

實現(xiàn)鄉(xiāng)村健康生態(tài)宜居

建設(shè)生態(tài)宜居鄉(xiāng)村是實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的重要內(nèi)容。湖南大學(xué)2013年起在虎形山瑤族鄉(xiāng)開展人居環(huán)境扶貧工作,以精細化方式服務(wù)當?shù)剜l(xiāng)村,積極參與當?shù)毓苍O(shè)施與公共空間建設(shè),提升基礎(chǔ)設(shè)施水平;幫助當?shù)乩习傩崭纳谱越ㄗ≌男l(wèi)生狀況與生活質(zhì)量,整體實現(xiàn)“鄉(xiāng)村健康人居”。建筑學(xué)院盧健松教授及其團隊的研究生長期駐扎扶貧村落,深入了解當?shù)匦枨笈c生活習(xí)俗,通過“在地陪伴”式的設(shè)計服務(wù)讓現(xiàn)代技術(shù)與地方傳統(tǒng)充分融合。

民居的廚房改造,以火塘為核心,通過現(xiàn)代技術(shù)將采暖、烹飪、臘肉熏制集成化,延續(xù)花瑤人的高寒山地生活習(xí)俗;充分引入自然光,增強自然通風(fēng),形成鄉(xiāng)村“健康廚房”的系統(tǒng)化建設(shè)經(jīng)驗。改造后的鄉(xiāng)村廚房,溫暖舒適,寬敞明亮,成為村民勞作、交往的聚集地。老百姓親切地稱其為“天光廚房”“火塘客廳”。

在花瑤系列小學(xué)設(shè)計中,設(shè)置了“共享廚房”與“備課書房”,提高鄉(xiāng)村教師生活配套標準,筑巢引鳳改善師資;實施“營養(yǎng)校園”計劃,利用架空層設(shè)計學(xué)生廚房與公共餐廳,提供“有溫度的午餐”;點綴“花瑤色”,以低成本的方式提升教育設(shè)施的外觀,使教育建筑成為鄉(xiāng)土美育的“教具”,凝聚地方認同,實現(xiàn)環(huán)境育人。

竹編與挑花工藝相結(jié)合設(shè)計制作的虎久霧語茶包裝

鄉(xiāng)村人居扶貧成果得到社會與建筑學(xué)界的多方認同,獲得2018年直屬高校精準扶貧十大典型項目,WA中國建筑獎社會公平提名獎,WAC建筑社區(qū)十大建成項目獎等多個獎勵。

借電商直播探索助農(nóng)新路子

2021年1月19日至20日,在我們的邀請下,頭部直播平臺虎牙擁有百萬粉絲的網(wǎng)紅主播“集夢會長”與“集夢阿布”團隊一行20余人,驅(qū)車300公里,來到白水洞村開展“公益助農(nóng)直播活動”。10分鐘內(nèi)銷售了1000斤優(yōu)質(zhì)花瑤高山富硒米、5000箱麻陽冰糖橙,不到1小時清空了2000斤優(yōu)質(zhì)茶葉的庫存,完成了花瑤挑花圍裙套裝和“湖南大學(xué)上瑤山”系列文創(chuàng)產(chǎn)品的帶貨。

本次公益助農(nóng)直播,讓這些非遺產(chǎn)品成了“網(wǎng)紅”。地域特色的農(nóng)副產(chǎn)品優(yōu)勢,非遺項目及其背后的歷史傳承故事在直播中被娓娓道來,借助互聯(lián)網(wǎng)呈現(xiàn)在更多人面前。在“非遺+直播+電商+扶貧”模式的推動下,本場直播吸引了兩百多萬網(wǎng)友在線觀看,共售出總價值一百萬元的產(chǎn)品。在線上,項目組還搭建了“鄉(xiāng)Home”電商平臺,并利用淘寶、微信商城等平臺進行銷售。

挑花美育產(chǎn)品《挑花動物園》

從生產(chǎn)到消費,從深山到城市,從工坊到電商,從小眾到大眾,從參與非遺保護到共享非遺成果,站在電商和直播的風(fēng)口,打開了一條連接千千萬萬非遺傳承人與千千萬萬城市消費者之間的新通道。讓非遺更好融入當代生活,讓更多人關(guān)注和消費非遺產(chǎn)品,既享用非遺物化的成品,也尊重、贊賞傳承人的智慧和技藝,感受非遺之美、享受文化滋養(yǎng)、汲取文化力量。從精準扶貧到鄉(xiāng)村振興,我們堅持“在地、在場、在線”。

在地:因地制宜,發(fā)現(xiàn)每一塊土地的“風(fēng)景”,從“人文、物語、社區(qū)”等不同的角度理解地方自然、生態(tài)與文化資源,搭建鄉(xiāng)村振興知識平臺。

在場:身體力行,以設(shè)計的力量驅(qū)動地域再生的內(nèi)生動力,有效聯(lián)結(jié)內(nèi)外部資源,形成互動賦能、融合創(chuàng)新的公共服務(wù)體系與彈性工作機制。

在線:民心相通,以數(shù)字化、智能化的方式創(chuàng)造更多共享與對話的機遇,在互學(xué)互鑒的過程中構(gòu)建全球化的市場與文化傳播體系。

從感懷鄉(xiāng)愁到矢志守望,我們堅持尋找每一塊土地的內(nèi)生智慧,探索將地方文化資源轉(zhuǎn)化為特色文化產(chǎn)業(yè)的路徑,在互動參與和創(chuàng)新的過程中,以文化科技融合和設(shè)計驅(qū)動創(chuàng)新小規(guī)模、差異化、分布式、可持續(xù)的文化生產(chǎn)與傳播模式,激勵文化自信,豐富了“中國故事”內(nèi)涵,讓鄉(xiāng)土文化從本土走向國際。